Manifesto do Nada []

- A questão não concerne à validade objetiva de julgamentos metafísicos, mas à nossa predisposição natural a eles e, sendo assim, não pertence à metafísica, mas à antropologia

- (Immanuel Kant)

Ser pós-estruturalista pode significar, pelo menos, duas coisas diferentes. O prefixo –pós pode estar marcando uma sucessão no tempo; neste caso, ele fixa, na direção contrária, o estruturalismo como fim de uma etapa. Dentro desta alternativa, o prefixo é posto como índice de uma superação, dentro de um quadro de ‘progresso do conhecimento’. Os pós-estruturalistas, deste ponto de vista, são aqueles que reagiram contra possíveis insuficiências da abordagem estruturalista e que, supostamente, desenvolveram melhores soluções. O estruturalismo seria uma espécie de corolário de uma longa ‘fase’ da história da antropologia e, dado o declínio de sua influência, uma nova fase se inicia. A outra alternativa possível é entender o estruturalismo não como o fim de uma etapa, mas como um conjunto vivo de idéias, como campo fecundo de problemas a serem aprofundados ou deslocados. O modelo aqui não seria mais o de uma história das idéias mas, na expressão de Chatêlet (cf. Goldman, 1994: 24), o de uma “geografia das idéias”, onde é possível lançar mão de certos campos de idéias, estabelecer conexões entre diversos espaços conceituais. Neste último caso, seria possível, inclusive, re-explorar alguns temas do estruturalismo. No presente trabalho, estou considerando cada uma das alternativas acima como exemplificadas por dois estilos de antropologia: de um lado, a antropologia chamada pós-moderna; de outro, a antropologia de Roy Wagner e Marilyn Strathern, que vou denominar aqui de antropologia imanentista (1) . Para efetuar tal comparação, pretendo analisar um período restrito na história da disciplina, que vai mais ou menos de 1973 – data da publicação de The Interpretation of Cultures, de Geertz – até os trabalhos mais recentes de Roy Wagner e Marilyn Strathern.

A visão do estruturalismo como fim de uma etapa é defendida explicitamente por Edwin Ardener (1985). Ardener argumenta que o declínio do estruturalismo, por volta dos anos 70-80, coincide com o fim do modernismo em antropologia, período que teria se iniciado com Malinowski por volta dos anos 20: “Other lights may be working, but the Modernism switch is off (...) And who switched it on? Was it Malinowski? We can say that it was...” (cf. Ardener, 1985: 54). O argumento de Ardener nos leva a concluir que o pós-estruturalismo é também o pós-modernismo. Há um problema, no entanto, no uso de termos como ‘pós-modernismo’ ou ‘pós-estruturalismo’, pois eles são extremamente vagos. O rótulo pós-modernismo pode significar tantas coisas diferentes, incluir tamanha variedade de obras, autores e iniciativas intelectuais e políticas, que se pode perguntar se não é um termo carente de sentido. Em antropologia, contudo, talvez seja possível delimitar alguns eventos que indicam uma certa tendência, tendência esta que pode ser enquadrada sem grandes sobressaltos no rótulo de ‘antropologia pós-moderna’.

Sherry Ortner (1984; 1996) esboça algumas características deste ‘estado de espírito’ da disciplina. O campo acadêmico da antropologia estaria vivendo, por volta dos anos 80, um processo de fragmentação constante. Nomes como Marvin Harris e Eric Wolf, por exemplo, chegaram a sugerir que o campo estava se dissolvendo, tamanha a quantidade de sub-campos, micro-disciplinas e especializações que se proliferavam, a ponto de perderem contato uns com os outros (cf. Ortner, 1984: 126). Esta fragmentação está associada a vários eventos. Por um lado, ela é resultado de transformações políticas importantes: o processo de descolonização de países africanos e asiáticos, que teria possibilitado o desenvolvimento de espaços acadêmicos periféricos e, conseqüentemente, a elaboração de teorias diversas e de críticas aos postulados da antropologia modernista (cf. Talal Asad, 1973, 1991; Clifford, 1986); a intensificação do processo da globalização e expansão do Sistema Mundial; o suposto aumento no número de culturas ‘híbridas’ e de ‘fluxos’ interculturais, e a conseqüente ênfase no estudo de ‘sociedades complexas’ (cf. Hannerz, 1997; Thomas, 1991). As situações de campo realmente pareciam ter se alterado muito em relação à fase modernista (2) , e o pressuposto da totalidade de sistemas sociais – característico do funcionalismo britânico – já não podia ser sustentado sem ressalvas. Por outro lado, este movimento implicou no questionamento do ideal de objetividade da antropologia, tanto pelo lado político (essa objetividade só foi possível graças à situação de violência imposta pelo colonialismo europeu e, portanto, a antropologia não tinha legitimidade em representar as ‘culturas periféricas’), quanto pelo lado epistemológico (os povos que os antropólogos estudavam não eram objetos passivos, mas sujeitos que exerciam efeitos sobre o processo de pesquisa). Esta crítica à objetividade forneceu as bases para uma série de experimentos de escrita etnográfica, baseados na idéia de que o etnógrafo devia estar consciente de seus artifícios literários (cf. Clifford & Marcus, 1986).

A crítica de Clifford (1986), por exemplo, foi dirigida a Malinowski sob o argumento de que a posição de neutralidade do pesquisador de campo não era um fato do campo, mas uma construção alegórica no processo de escrita. Esta postura implicava que o etnógrafo devia tomar consciência de sua posição como autor e explicitar as ‘vozes’ contraditórias e as disputas inerentes à representação do ‘objeto’ da pesquisa. A realidade que o etnógrafo descreve era, nas palavras de Crapanzano, uma “realidade negociada” (cf. Strathern, 1987: 264). Ou seja, por um lado as pessoas que o antropólogo estuda deviam ser ‘elevadas’ à condição de sujeito; por outro lado, este procedimento era complementar a um processo de objetificação do etnógrafo (cf. Strathern, ibid.). Em suma, o pós-modernismo pode ser resumido, grosso modo, como uma preocupação com as mudanças ocorridas na situação mundial, implicando em transformações na prática epistemológica (elaborações de teorias e métodos de conhecimento) e em experimentos quanto às técnicas de representação da realidade estudada pelo antropólogo (cf. Ortner, 1996: 10-11).

Os autores pós-modernos dirigiram suas críticas à suposta ficção que os antropólogos modernistas produziam sobre seus ‘observados’. Como mostra Strathern (1987), a tentativa era de, por meio da ironia, esvaziar a autoridade do pesquisador de campo – explicitando as ‘estratégias’ de produção do texto – e, de certo modo, abolir a mediação entre o ‘leitor’ e os ‘nativos’. Transformando o etnógrafo em ‘autor’ estariam, supostamente, equiparando-o aos nativos. Não era mais tolerável um ‘nativo fictício’, indiferente ao processo de representação. Era preciso dar voz aos nativos, já que, de algum modo, eles eram também os autores da etnografia. No entanto, para além do caráter duvidoso da suposição de que os nativos quisessem falar aos leitores de antropologia, o risco desta posição é que, sob o pretexto de criticar a ‘construção’ do nativo, os autores da crítica acabam sendo presos na armadilha de ter que acreditar na existência de um nativo ‘real’, o que é uma outra forma de manter a crença na objetividade (3) . Se há alguma ironia neste processo, ela consiste no seguinte paradoxo: os pós-modernos precisaram que, digamos, Evans-Pritchard tenha ido viver entre os Nuer e ‘falar sobre’ eles para, apenas em seguida, retirá-lo da jogada e deixar que os Nuer falem por si próprios (4) . Ou seja, Evans-Pritchard é, para os pós-modernos, aquilo que os missionários e viajantes foram para Frazer. Temos, pois, uma renovada ‘antropologia de gabinete’ . O argumento de Marilyn Strathern (1987) em Out of Context é, de fato, prenhe de sentido.

No que concerne especificamente ao estruturalismo, a crítica tem uma história paralela a esta que vamos descrevendo. Como mostra Ortner (1984), o questionamento ao estruturalismo, por volta da década de 70, incidia principalmente sobre seu suposto formalismo e a-historicismo. Autores tão diferentes quanto Bourdieu (1972) e Geertz (1973) mostravam uma preocupação com a prática, com as motivações individuais dos atores sociais. Na verdade, a associação de Geertz com a idéia de prática é um tanto complexa, mas voltarei a este autor mais a frente. De qualquer modo, se há alguma unidade nas críticas pós-estruturalistas a partir da década de 70, esta é encontrada no que Ortner (1984: 127) entende como o símbolo-chave de uma nova orientação teórica: a noção de “prática” ou “ação”. Gostaria, no entanto, de reformular o argumento de Ortner e sugerir que a reação ao estruturalismo passa, principalmente, por uma ênfase radical no Sujeito (prática, ator, agente, indivíduo etc.). Utilizo aqui o termo ‘Sujeito’ com uma intenção deliberada. Boa parte da obra de Lévi-Strauss se constitui, de fato, num embate feroz contra o Sujeito, “esta criança insuportavelmente mimada que tem ocupado a cena filosófica por muito tempo...” (cf. Lévi-Strauss, 1990[1971]: 687). Não é à toa que Lévi-Strauss aceitou de bom grado a definição do estruturalismo dada por Paul Ricoeur – um “kantismo sem sujeito transcendental” (cf. Lévi-Strauss, 2004[1964]: 30). Parece-me que Kant está por trás do pensamento de Lévi-Strauss tanto como uma inspiração (a busca de categorias universais do espírito humano) quanto como um antagonista (a invenção do Sujeito como local da consciência e da reflexividade, ponto de origem do conhecimento). Da mesma forma, outro autor constantemente utilizado como anátema é Sartre. Para Lévi-Strauss, o problema do existencialismo é a tendência de projetar o Sujeito sobre tudo e sobre todos. O diferente é sempre visto como um outro Sujeito ou, em outras palavras, como um outro-Eu.

Lévi-Strauss procura freqüentemente marcar sua diferença em relação à filosofia. O etnólogo, argumenta (cf. Lévi-Strauss, 2004[1964]: 29), ao contrário do filósofo, lida com diferenças empíricas para chegar ao universal, sem ter que recorrer como princípio de reflexão seu próprio pensamento ou sua própria consciência. Lévi-Strauss sempre foi bastante claro sobre este ponto: o espírito humano só pode ser alcançado por meio de suas encarnações particulares, ou seja, as diversas sociedades e culturas humanas. Do contrário, partindo-se de um Sujeito auto-reflexivo, fonte de toda razão, e estendendo esse princípio alhures, o máximo que se consegue chegar é a uma universalidade imaginária e hipotética. A tarefa do antropólogo é expressa por uma metáfora conhecida:

“...ginástica suprema em que o exercício da reflexão, levado aos seus limites objetivos (já que estes terão sido antes de tudo localizados e inventariados pela investigação etnográfica), faz saltar cada músculo e as juntas do esqueleto, expondo assim os lineamentos de uma estrutura anatômica geral” (cf. Lévi-Strauss, 2004[1964]: 30).

O estudo de Lévi-Strauss sobre a mitologia ameríndia é, talvez, a tentativa mais ambiciosa dentro das ciências humanas de retirar o Sujeito da matéria estudada e, mais radical ainda, esvaziar a condição de sujeito do próprio analista. Os mitos, diz Lévi-Strauss, se pensam nele e, não bastasse, se pensam também entre si (ibid. p. 31). O único locus possível de totalização, para Lévi-Strauss, seria o espírito (humano) do leitor. É por isso que, buscando descrever operações lógicas do pensamento, Lévi-Strauss entende a eliminação do Sujeito como um imperativo metodológico (cf. Lévi-Strauss, 1990[1971]: 628). É por isso também que ele não via nas sociedades empíricas o ponto de chegada da antropologia . As sociedades – espécies de sujeitos coletivos – eram apenas um ponto de passagem, manifestações particulares de operações universais do pensamento ou do espírito humano. Como definiu Clastres com maestria, o estruturalismo é como “uma teologia sem Deus: uma sociologia sem sociedade” (cf. Clastres, 2004[1978]: 216). Esta carência de um discurso sobre a sociedade dentro do estruturalismo foi, de fato, a via de entrada para várias espécies de pós-estruturalismo (marxismo antropológico, estrutural-marxismo, pós-modernismo, interacionismo etc.) que procuraram responder a um estranho apelo transcendental: “queremos falar da sociedade, falem-nos da sociedade!” (cf. Clastres, ibid.). Ou, talvez, “queremos falar do sujeito, falem-nos do sujeito!”.

Se o Sujeito era, pois, o grande inimigo de Lévi-Strauss, o que pode ser feito em relação a este combate? Estou trabalhando aqui, como disse antes, com duas alternativas possíveis. A decisão tomada pela antropologia pós-moderna, a meu ver, foi a de um grande mergulho em direção ao Sujeito. A crítica à objetividade impossível da antropologia parece ter esta implicação: qualquer tentativa de falar dos outros é apenas uma projeção de nossas próprias categorias e valores e, sendo assim, é melhor que fiquemos a estudar a nós mesmos, explicitando nossos procedimentos epistemológicos. Além disso, os pós-modernos têm a intenção (5) de conferir o estatuto de Sujeito àqueles que estudamos. A antropologia seria, então, um exercício complexo de intersubjetividade. Contra a objetivação (subjetiva) do Outro, proceda-se a uma subjetivação (objetiva) do Eu.

É claro que, em certa medida, Lévi-Strauss também reconhece o (algo óbvio) caráter intersubjetivo da disciplina. No entanto, ao contrário da antropologia pós-moderna, Lévi-Strauss não atribui nenhum valor transcendental à subjetividade. Que nossos ‘nativos’ sejam ‘sujeitos’, segundo nossa conceitualização, é algo evidente; pouco evidente – ou mesmo improvável –, no entanto, é que eles assim se definam. Não se deve confundir: o fato de que nosso conceito de sujeito implica necessariamente uma universalização (extensiva) de seus atributos não significa que ele seja (intensivamente) universal. Neste caso, o (Sujeito) universal é imanente ao (sujeito) particular.

Uma outra possível tomada de posição em relação ao combate metafísico contra o Sujeito é, penso eu, a de Marilyn Strathern e Roy Wagner. Longe de salvar o Sujeito de uma morte anunciada, trata-se aqui, ao contrário, de enterrá-lo de vez, sem honras e funeral. Wagner e Strathern procuram fazer da antropologia uma atividade essencialmente relacional. Isto quer dizer que é preciso dar um estatuto ontológico (e não apenas lógico) à relação. Explico-me.

Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que o uso que faço de termos como 'lógico' e 'ontológico' é um tanto 'frouxo'. É provável que qualquer filósofo o reprovasse. De qualquer modo, gostaria apenas de salientar que o tipo de antropologia relacional de Wagner e Strahern não incide apenas sobre esquemas classificatórios, mas, sobretudo, sobre a constituição intrinsicamente relacional de realidades. Não se trata de uma leitura do tipo 'totêmica' - ou sobre modos de pensar - mas de uma investigação sobre o ser, ou daquilo sobre o que se pensa. De fato, acho que a grande diferença disto que chamei de ‘antropologia imanentista’ – rótulo que tenho empregue sem maiores definições, na esperança de que o argumento o defina por si mesmo – em face da antropologia pós-moderna é uma nova elaboração do conceito de relação.

A inspiração de Strathern e Wagner é, certamente, um axioma da lingüística estrutural: a anterioridade lógica das relações frente aos termos. Mas isso não é tudo. A crítica que Strathern (cf. Ingold, 1996) faz ao conceito de sociedade, por exemplo, é que a ‘sociedade’ foi usualmente pensada pela antropologia como uma ‘coisa’, no sentido de uma unidade discreta. Mas esta crítica ao conceito tem implicações e pressupostos mais profundos. O grande problema para Strathern é, na verdade, menos o da reificação do conceito que o da ontologia por trás desta conceitualização – uma ontologia substancialista e unitária que tende a pensar em entidades individuadas e auto-idênticas, entidades estas que entram em relações externas a elas. Elaboração semelhante é feita por Wagner (1981[1975]) em relação ao conceito de ‘cultura’, e sabemos o quanto Strathern deve intelectualmente a The Invention of Culture. Antes de encarar de frente estas questões complexas, vale mencionar que, de certa forma, elas vêm junto com a crítica pós-moderna da antropologia. Strathern (1987: 263) afirma que, a despeito do fato de que a antropologia tenha ou não entrado em uma fase pós-moderna, havia número suficiente de pessoas falando no assunto, e isto bastava para que ele fosse considerado de interesse geral. A primeira edição do livro de Wagner é de 1975, anterior, pois, ao movimento de crítica que culminou em Writing Culture e, de fato, Wagner é citado na Introdução de Clifford ao volume (cf. Clifford, 1986: 2). No entanto, a citação me parece ser meramente decorativa, pois o conceito wagneriano de ‘invenção’ é usado sem maiores implicações. Como tentarei mostrar, a posição de Wagner é epistemologicamente muito mais radical. De qualquer modo, muitos dos problemas se tangenciavam, mas penso que Strathern e Wagner deram soluções mais profícuas. No início deste trabalho, escolhi como marco de delimitação de um período a obra de Clifford Geertz. Talvez seja hora, então, de retornar a este autor fundamental neste processo, talvez a principal inspiração teórica dos pós-modernos.

Geertz foi um crítico ferrenho do positivismo em antropologia. Foi também um dos primeiros autores a enfatizar o caráter intersubjetivo da experiência etnográfica. Não é o espaço aqui de expor sua teoria em detalhes, mas apenas discutir alguns pontos que parecem relevantes para o argumento que vamos avançando.

A principal contribuição de Geertz talvez tenha sido a de formular o conceito de cultura num paradigma semiótico. Para ele, a cultura não é algo substancial nem, tampouco, uma abstração formal encerrada na mente das pessoas (cf. Geertz, 1973: 10). A cultura é um sistema de símbolos e, ponto importante, esses símbolos são essencialmente públicos. Eles são, diz Geertz, “veículos materiais do pensamento” (ibid. p. 362). O estudo antropológico da cultura não devia, pois, seguir o paradigma da ciência clássica – não se trata de explicar culturas mas de interpretá-las. De certa forma, Geertz estava marcando uma posição no velho debate Cultura X Sociedade, debate que, por muito tempo, agitou a disciplina nos dois lados do Atlântico. Geertz parece, de algum modo, conciliar estes dois ‘objetos’ clássicos da antropologia. A cultura, enquanto sistema ideacional de símbolos, só se manifesta, no entanto, em sociedade (ibid. p. 362). Se, por um lado, Geertz continua a empregar um vocabulário clássico da antropologia cultural americana do pós-guerra (“padrões culturais”, “visão de mundo” etc.), por outro, ele tempera seus argumentos com um interesse em relação a “papéis sociais”, “formas de organização”, “parentesco”. O ponto mais importante da teoria de Geertz é, a meu ver, sua elaboração de uma fenomenologia do trabalho de campo. Como a cultura não era um dado, ela dependia de um processo de ‘construção’ por parte do antropólogo. Esta construção baseava-se em interpretações do antropólogo sobre interpretações nativas sobre sua própria cultura (ibid. p. 9). Daí toda a metáfora hermenêutica da cultura como um texto (ibid. p. 10) e do antropólogo como um crítico literário. A cultura não é um domínio explicativo, mas um contexto para a interpretação e descrição de eventos sociais (ibid. p. 14). Aqui talvez caiba uma indagação: afinal, a cultura, em Geertz, é ‘texto’ ou ‘contexto’? E para quem? Reservando estas questões para mais tarde, gostaria apenas de lembrar aqui que estamos chegando no ponto onde a obra de Geertz sugere questões que culminariam na antropologia pós-moderna.

Em determinado momento de The Interpretation of Cultures, Geertz (ibid. p. 15) menciona o fato de que, em se tratando do estudo da cultura, a análise se confunde com seu objeto: “...we begin with our own interpretations of what our informants are up to, or think they are up to, and then systematize those”. De algum modo, o antropólogo ‘constrói’ a cultura do nativo mas – parafraseando Marx sobre a história – ele não a constrói como quer. Há uma espécie de ‘conversa’ (ibid. p. 13) com os nativos pois os escritos etnográficos são interpretações de interpretações. Neste ponto, as coisas começam a se tornar interessantes.

Bob Scholte, num artigo em que procura explicitar suas diferenças em relação a Geertz – a quem suas idéias estavam sendo associadas – critica a pouca importância que este autor deu à práxis em sua análise dos símbolos (cf. Scholte, 1986). Scholte, marxista convicto, acusa Geertz de ter enfatizado o aspecto semiótico da cultura – troca e circulação de símbolos – e dado pouca ou nenhuma atenção ao aspecto político e sociológico – produção e manutenção de símbolos. Diz Scholte (ibid. p. 11 – grifos meus):

“The results are ironic. Geertz wants to transcend an anthropology based exclusively on observation and analysis and design one instead that engages in description and interpretation. Yet by removing his concrete self from the interpretative process, he is bound to remain a distant observer, one ‘condemned to see all practice as spectacle’ [citando Bourdieu, 1972] and culture as a map or, if you will, a web. Neither Geertz the constituting person nor his constituted fictions and the processes that created them are epistemologically grounded or anthropologically situated.”

Note-se que é justamente sobre a explicitação das ‘ficções’ do etnógrafo que a antropologia pós-moderna vai se debruçar. O curioso é que o próprio Geertz tinha comentado, em uma nota de pé de página: “Self-consciousness about modes of representation (not to speak of experiments with them) has been very lacking in anthropology” (cf. Geertz, 1973: 19). Geertz foi, neste caso, vítima de seu próprio feitiço. A crítica de Scholte é interessante mas, do meu ponto de vista, não pelos motivos que a impulsionaram.

A idéia de Geertz é realmente sugestiva: a análise da cultura “penetra no próprio corpo de seu objeto” (ibid. p. 15). Mantendo os termos do autor, é como se estivéssemos diante de uma relação entre dois ‘sistemas de textos’: o ‘texto’ do antropólogo e o ‘texto’ do nativo. No entanto, no parágrafo seguinte da mesma página, Geertz faz um comentário que, em minha opinião, começa a complicar esta relação. Diz ele: “...anthropological writings are themselves interpretations, and second and third order ones to boot. (By definition, only a ‘native’ makes first order ones: it’s his culture)” (ibid. p. 15 – grifos meus). Geertz parece estar supondo que a relação do ‘nativo’ (6) com sua cultura é mais espontânea, imediata ou irreflexiva. Em suma, a cultura do ‘nativo’ é texto; a do ‘antropólogo’ também talvez seja. Mas, quando estes textos entram em contato, é a cultura do nativo que torna-se contexto para o antropólogo, ao passo que continua sendo texto para o nativo. Em suma, o antropólogo é de ordem 2, enquanto o nativo é de ordem 1. A relação que o ‘nativo’ mantém com sua cultura-texto está contida, por assim dizer, na relação que o ‘antropólogo’ mantém com a sua (dele). O ‘antropólogo’, além de interpretar sua própria cultura (afinal, ele está suspenso em uma teia de significados que ele mesmo teceu!) também interpreta a dos outros. Estes outros, por sua vez, apenas interpretam sua própria cultura. O ‘antropólogo’ interpreta a interpretação – ele meta-interpreta; o ‘nativo’ apenas interpreta. A ‘cultura’ está mais próxima do ‘nativo’ do que do ‘antropólogo’; ela é, digamos, mais um conceito de “experiência-próxima” (cf. Geertz, 1997[1983]: 87 ss.) para o primeiro do que para o segundo. Este é, para mim, o problema da ‘interpretação’ das culturas. Isto posto, será então que a idéia de ‘representação’ ou ‘escrita’ resolveria o problema? Não creio. Senão, vejamos.

A antropologia pós-moderna insistiu naquilo que o próprio Geertz, como já vimos, apontava como uma falta dentro da disciplina, ou seja, uma auto-consciência sobre modos de representação. E, com efeito, em Wrtiting Culture, a ênfase foi colocada sobre a política de representação transcultural (7) , sobre as técnicas retóricas e descritivas dos autores, e sobre a elaboração de novas metodologias de campo e de escrita (onde entraram em cena noções como as de “diálogo”, “polifonia”, “heteroglossia” etc.). Geertz tinha contribuído decisivamente para o desenvolvimento da etnografia do discurso e do texto mas, ao que parece, não dera muita atenção à etnografia enquanto texto (cf. Scholte, 1986: 12).

O que os pós-modernos atacavam, em última análise, era um suposto ideal positivista da antropologia modernista, que parecia tratar as culturas estudadas como laboratórios, ‘objetos’ prontos para serem explicados. Evidentemente, os pós-modernos não estavam descobrindo a pólvora. A crítica ao positivismo e à razão já vinha sendo feito na filosofia desde, pelo menos, o início do século 20, por filósofos como Husserl (A Crise da Humanidade Européia, de 1935) e Spengler (A Decadência do Ocidente, de 1918). No que toca à antropologia, a crítica diz respeito aos processos de objetivação dos ‘observados’ por parte dos ‘observadores’. Os colaboradores do Writing Culture, de forma geral, enfatizam a idéia de que a cultura não está dada imediatamente ao pesquisador. Ela é resultado de um complexo processo de construção por parte do etnógrafo, construção esta que tendia a desaparecer das monografias publicadas. Vincent Crapanzano, por exemplo, traça uma imagem dos etnógrafos como deceptores (tricksters), escondendo dos leitores boa parte da ‘verdade’ no campo (cf. Clifford, 1986: 6) (8) . Outros ensaios encaram os procedimentos retóricos como estratégia deliberada de ocultar certas influências que os povos estudados exerciam sobre o desenvolvimento da pesquisa. Os textos etnográficos passaram a ser considerados como “sistemas, ou economias, de verdade” (ibid. p. 7).

A construção é vista, pelos pós-modernos, de uma forma negativa. Os etnógrafos, ao construírem alegoricamente seus ‘objetos’, estavam incorrendo numa espécie de falácia. Os nativos são construídos, ou seja, não são reais. A questão que poderíamos colocar é a seguinte: quem disse que eles deveriam ser? A pressuposição, por parte destes autores, é que a ‘cultura’ é construída tanto pelo ‘observador’ quanto pelo ‘observado’. No entanto, por mais que este movimento insista no caráter histórico e aberto da ‘cultura’, a questão é posta por eles como uma política da ‘representação’ da cultura. A ‘representação’ antropológica dos nativos deveria incluir, de algum modo, as próprias representações nativas sobre sua cultura. Diz Clifford: “A major consequence of the historical and theoretical movements (...) has been to dislodge the ground from wich persons and groups securely represents others” (ibid. p. 22). Ou seja, a atividade etnográfica se torna uma espécie de praça de negócios acerca da representação. É por isso que a atividade do etnógrafo deve ser auto-reflexiva e auto-consciente. Ele, o etnógrafo, deve estar atento para o fato de que, no limite, está falando sobre si próprio. Passamos da ‘interpretação’, de certa forma ‘controlada’ (Wagner, 1981[1975]), da antropologia geertzeana, para uma auto-reflexão sobre processos de ‘representação’ e ‘escrita’ da cultura (9) . Entre o silêncio e o diálogo (cf. Clastres, 1968), a antropologia pós-moderna optou, de fato, pelo primeiro. Se não podemos falar do ‘objeto’ – pois ele não existe (mas deveria existir?) – falemos do ‘sujeito’. Entretanto, para além do fato de que o pressuposto da objetivação do nativo é uma evocação algo vaga (qualquer etnógrafo que tenha estado em campo por, digamos, 17 dias, sabe que a idéia de ‘objetivar’ os outros é um tanto ridícula), o problema é que a noção de sujeito é correlata à de objeto. Só passamos a falar do sujeito por que não podemos falar do objeto. O objeto continua como fundo virtual contra o qual passamos a falar do sujeito. As coisas se passam da seguinte maneira: O ‘sujeito’ 1 era um ‘objeto’ que deixou de sê-lo, por meio da objetivação do ‘sujeito’ 2, para quem o primeiro ‘sujeito’ era ‘objeto’. O sujeito é sempre um ex-objeto e, deste modo, penso eu, continua guardando algo de sua condição passada. Esta economia sartreana de distribuição sujeito-objeto é, evidentemente, parte de uma “commodity economy” (cf. Strathern, 1988: 134); ou seja, a divisão ‘sujeito x objeto’ é interna ao ‘objeto’ da mesma forma que uma oposição ‘gift x commodity’ é interna à commodity (ibid. p. 136). É sempre o antropólogo quem determina o ‘diálogo’ com o nativo em termos de representação e de escrita, e em termos de intersubjetividade: o ‘nativo’, imagina-se, é ‘proprietário’ de sua própria subjetividade (ibid. p. 157). A imagem que subjaz a esta posição resulta, em grande parte, da filosofia moral britânica do século XVIII, remetendo a nomes como Locke e Hume. Trata-se da idéia, em suma, de que as pessoas são 'proprietárias' naturais de si mesmas (cf. Strathern, 1987b: 21). De tal pressuposto, segue-se que o problema da antropologia consiste em integrar as representações que os nativos têm de si próprios à própria representação antropológica, numa espécie de "autoria compartilhada". No entanto, o erro é imaginar que 'nativos' e 'antropólogos', no fundo, representem a si próprios da mesma forma, sob a espécie da 'cultura' ou da 'sociedade' (cf. Strahern, ibid. p. 30-31). Concordo integralmente com Marilyn Strathern neste ponto:

"...I think we must do more than worry about 'voices' and 'speakers', or complicity with informants so-called. Quite critical is not simply the extent to which actors are allowed to speak, the openness with which the original dialogues are reproduced, or the restoration of their subjectivity through narrative device, but what kind of authors they themselves are" (cf. Strathern, ibid. p. 19 - Grifos meus).

Imaginar que a subjetividade é um problema universal é tão ou mais etnocêntrico do que 'objetificar' quem quer que seja. Neste ponto, a antropologia pós-moderna não se diferencia da antropologia de Geertz. Este último afirma: “The problems, being existential, are universal; their solutions, being human, are diverse” (cf. Geertz, 1973: 363). Que ‘conversa’, ou ‘diálogo’, pode haver nestes termos? As ‘culturas’ se resumem a modos de resolver ‘nossos problemas’ e nossos problemas, sabe-se muito bem, são na verdade um só: a natureza, o dado, o inato, e toda uma série de metáforas-raiz que indicam uma ontologia realista, onde as coisas existem por si próprias, cada qual com uma natureza intrínseca e irredutível. Acontece que, como diz Strathern, contrariando Geertz: “In truth societies are not simply problem-solving mechanism: they are also problem-creating mechanisms” (cf. Strathern, 1988: 33).

Já falamos de ‘interpretação’ e ‘representação’ da cultura. Resta-nos agora falar da ‘invenção’ (Wagner, 1981[1975]). É curioso lembrar que Roy Wagner fez pesquisa com os Daribi, povo de uma região etnográfica que inverte, de certa forma, ‘nossa’ economia sujeito-objeto. A imaginação conceitual melanésia parece implicar que, em vez de o sujeito ser um ex-objeto, é o objeto que é um ex-sujeito e, sendo assim, como acontece no outro caso (mas inversamente), este objeto mantém algo de sua potência (agência) de sujeito (cf. Gell, 1998). Parte da formulação teórica de Wagner é, sem dúvida, tributária de teorias melanésias da relação. Teorias estas onde as pessoas e coisas assumem a forma social de pessoas (cf. Strathern, 1988: 134).

Wagner vê a ‘invenção’ da cultura como um processo essencialmente criativo. Ao contrário da ‘construção’ dos pós-modernos, a ‘invenção’ não é um artifício para ocultar fatos do campo, mas um ato de criatividade artística. A antropologia, diz Wagner (1981[1975]: 11), não pode ser autoconsciente. Ela deve estar disposta a se transformar espontaneamente, ao entrar em relação com práticas de sentido diversas. Wagner propõe, nos capítulos iniciais, uma fenomenologia do trabalho de campo. O antropólogo chega num universo diferente do seu e, inicialmente, sente-se perturbado por modos não convencionais (para ele) de realizar atividades cotidianas. Como possui um símbolo convencional para estas diferenças – o conceito de cultura –, o antropólogo estende seu sentido para abarcá-las. Wagner mostra como o conceito de cultura é resultado de um complexo processo de metaforizações sobre metaforizações (ibid. pp. 21-27). A teoria simbólica de Wagner é mais bem formulada do que a de Geertz. Wagner partilhava, com Schneider e Lévi-Strauss, a preocupação com a análise formal e relacional dos símbolos.

A idéia básica (que, em Wagner, não é nem um pouco banal) é a de que os elementos simbólicos só fazem sentido uns em relação aos outros. Eles dependem de um contexto de associações e extensões. Este contexto forma os sentidos convencionais de um dado símbolo. Assim, o conceito de ‘pai’, por exemplo, possui um amplo escopo de sentidos convencionais e associações. Ele pode significar um laço biológico, um laço moral, um termo religioso (Deus Pai) e muitos outros sentidos possíveis. Toda a vez que este termo é utilizado em um contexto específico, ele ‘carrega’ suas outras associações contextuais. Ou seja, trata-se de um processo constante de metaforização. Alguns sentidos de um dado símbolo podem parecer mais literais do que outros (por exemplo, o ‘pai’ biológico parece ser literal em relação ao ‘pai celestial’) mas, segundo Wagner, isso é apenas uma ilusão resultante da ‘convenção’. Diz o autor: “Our symbols do not relate to an external ‘reality’ at all; at most they refer to other symbolizations, wich we perceive as reality” (ibid. p. 42). A teoria da simbolização de Wagner procura ampliar (ou metaforizar) o conceito de metáfora para contextos semióticos não-verbais. O processo de simbolização é tanto de extensão metafórica quanto de comunicação. As pessoas precisam participar de certos contextos convencionais para que as associações sejam comunicadas.

Nosso conceito de ‘cultura’ é, deste modo, resultado de um contexto de associações e extensões. E a atividade da antropologia é fundamentalmente o de ‘inventar’ a cultura. O antropólogo estuda as diferenças básicas de modos de vida “como se” houvesse cultura (ibid. p. 10). Trata-se de um procedimento abdutivo (sensu Peirce), o estabelecimento de uma série de analogias entre o que o antropólogo percebe como sua ‘cultura’ e o que ele vê no campo (ibid. p. 12). A objetivação de sua própria ‘Cultura’ só é possível pelo contraste com a ‘cultura’ dos outros. O pesquisador experimenta seu próprio entendimento das diferenças como ‘cultura’ e, por extensão, ele ‘inventa’ a cultura como seu ‘objeto’ de entendimento. Wagner chama a atenção para o paradoxo de imaginar uma cultura para pessoas que não a imaginam para si próprias (ibid. p. 27). A ‘Cultura’, em suma, é um modo de descrever os outros como descreveríamos a nós mesmos (ibid. p. 30). O que torna a antropologia de Wagner interessante é que ele imagina a possibilidade de uma “antropologia reversa” (ibid. p 31). Ou seja, aquilo que nós fazemos com a cultura – estender seus sentidos às práticas de sentido de outras pessoas – os ‘nativos’ também fazem com seus conceitos. De certa forma, diz Wagner, todo ser humano é um antropólogo, um ‘inventor’ de cultura (10) . Os ‘observados’ também descrevem o ‘observador’ do modo como se descreveriam. Aquilo que a antropologia estuda é uma relação, relação esta na qual está imediatamente envolvida. Fazer antropologia é, em última análise, comparar antropologias (cf. Viveiros de Castro, 2004: 2).

O relacionalismo de Wagner decorre do uso simultâneo que ele faz de duas implicações do nosso conceito de cultura. Em primeiro lugar, o antropólogo estuda as ‘culturas’, e a ‘Cultura’ em geral, através da cultura (que concebemos como o conjunto das capacidades humanas). É a isso que Wagner chama de "objetividade relativa" (ibid. p. 2). O antropólogo não transcende seu ‘objeto’, ele é parte dele. Em segundo lugar, nós assumimos que todas as culturas se equivalem, o que Wagner chama de "relatividade cultural" (ibid. p. 3). A combinação destas duas noções implica, por um lado, que os antropólogos também são nativos e, por outro, já que cada ‘cultura’ se equivale, os nativos também são capazes de realizar uma atividade análoga ao da antropologia. Ou seja, os antropólogos e os nativos mantém uma relação de mesmo tipo em relação às suas próprias ‘culturas’ e às ‘culturas’ dos outros. De direito, os rótulos ‘antropólogo’ e ‘nativo’ são termos de uma relação. Somente esta relação é que estabelece uma distribuição diferencial do que é ‘metáfora’ e do que é ‘convencional’ do ponto de vista de cada termo (11). Trata-se, de fato, de um diálogo no sentido literal, pois só existem dois lados nesta relação. O ‘nativo’ é nativo em relação à convenção; o ‘antropólogo’ é antropólogo por sua capacidade de ‘invenção’, ou seja, de extensão simbólica sobre sentidos diversos. Antropólogos e nativos são, neste sentido, figuras desdobradas ou fractais.

No caso da antropologia interpretativa, as duas implicações do conceito de cultura (objetividade relativa e relatividade cultural) não são pensadas simultaneamente. Ao enfatizar a ‘objetividade relativa’, Geertz se esquece da ‘relatividade cultural’ e vice-versa. Isto tem a implicação que já mencionamos: o antropólogo é de ordem lógica superior ao nativo. O antropólogo, além de antropólogo, é também nativo (daí sua objetividade relativa). Já o nativo é unívoco, sujeito (ou objeto, tanto faz) de sua condição de nativo. A antropologia pós-moderna apareceria, neste modelo, como uma espécie de híbrido das duas posições. Estando, de certa forma, entre a ‘interpretação’ e a ‘invenção’, os pós-modernos elegeram a ‘representação’ da cultura como o problema teórico-político central. No entanto, se ‘interpretação’ e ‘invenção’ são dois conceitos, digamos, positivos, a ‘representação’ não possui o mesmo estatuto; para os pós-modernos, trata-se de um conceito crítico, negativo. Não há, na antropologia pós-moderna, a mesma positividade teórica encontrada em Geertz e Wagner.

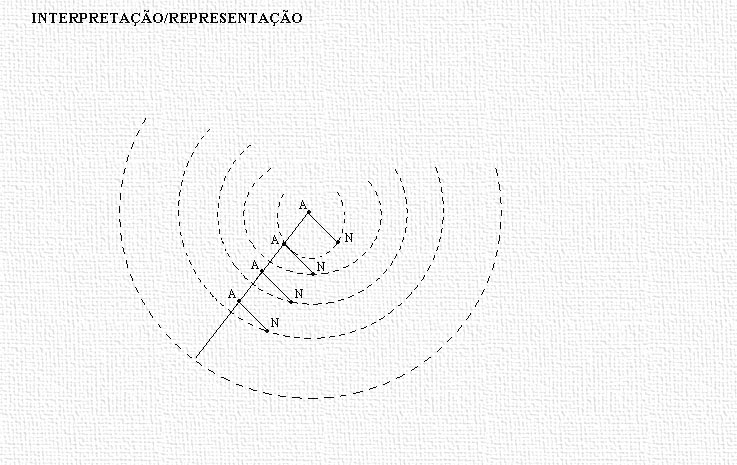

Por outro lado, a antropologia interpretativa e a antropologia pós-moderna podem ser equacionadas num mesmo plano, desta vez opondo-as à antropologia wagneriana. As noções de ‘interpretação’ e ‘representação’, a meu ver, pecam pelo mesmo erro, qual seja o de tomar como ‘dada’ a relação do nativo com sua ‘própria’ ‘cultura’. É esta semelhança que eu gostaria de sublinhar aqui, pois, a meu ver, Wagner escapa deste problema de maneira criativa. Podemos ilustrar, por meio de diagramas, a economia teórica distributiva das posições de ‘antropólogo’ e ‘nativo’ nas antropologias interpretativa e pós-moderna (a ‘interpretação’ e a ‘representação’ da cultura) comparada à antropologia simbólica de Wagner (‘invenção’ da cultura):

No primeiro diagrama, o antropólogo (A) tende ao centro do sistema. Ele se desdobra em antropólogo e nativo pois, como já vimos, além de manter uma relação imediata (‘convencional’) com a cultura, assim como o nativo, ele também mantém uma relação mediatizada ou reflexiva (‘inventiva’). O antropólogo, em suma, possui os sentidos literal e metafórico da cultura. O nativo (N), ao contrário, não possui capacidade inventiva. Ele mantém uma relação direta e literal com sua cultura. O máximo que lhe é concedido é a condição de ‘sujeito’ e não mais a de ‘objeto’. O antropólogo, no entanto, é uma espécie de meta-sujeito. Ele é mais sujeito do que o nativo, pois é quem estabelece a relação em termos de sujeito e objeto. Em suma, os nativos também possuem ‘pontos de vista’ sobre a realidade e é preciso deixá-los exprimir estes pontos de vista na etnografia. Mesmo problema (realidade), diversas soluções (pontos de vista).

Wagner, por sua vez, está preocupado com outros modos de relação, ou seja, com outras formas de antropologia. Como conseqüência, ele não parte de nossa idéia convencional de um sujeito pronto e constituído. Para que o objeto mude de estatuto é preciso que o mesmo aconteça ao sujeito. Por isso, a objetividade relativa de Wagner pode ser entendida como objetividade perspectiva. Ela é perspectiva pois não há sujeito constituído antes da relação com o outro. O perspectivismo não é um simples relativismo. Como mostra Deleuze (1991: 40), não se trata de uma variação de verdade de acordo com um sujeito; trata-se, ao contrário, da condição pela qual a verdade de uma variação aparece ao sujeito. Trata-se de afirmar a verdade da relação e não a relatividade do verdadeiro (ibid. p. 42). A questão é que o outro não é mesmo um objeto diante do meu olhar; mas tampouco é um sujeito que me transforma em objeto quando me olha. O problema desse jogo de perspectivas sartreano é justamente o olhar. ‘Olhar’ não é uma boa imagem pois supõe algo que preexiste a esse olhar, algum transcendente a ser olhado. Deleuze (Deleuze & Guattari,1991; Deleuze, 2000[1969]) faz esta crítica a Sartre e propõe o conceito de “Outrem”. Para Deleuze, Outrem é uma condição de todo e qualquer objeto e todo e qualquer sujeito; é uma estrutura logicamente anterior às posições de ‘eu’ e de ‘outro’. Outrem é a “expressão de um mundo possível”. O ‘outro’ não possui um possível ponto de vista sobre o mundo; ele é o ponto de vista de um mundo possível. Sujeitos e objetos particulares são apenas derivados parciais da estrutura-Outrem. Trata-se, então, de uma espécie de ‘Outro transcendental’. De certa forma, o fenômeno ‘cross-culture’, para parafrasear Marilyn Strathern, é anterior às culturas que se cruzam (12) . Neste caso, é preciso pensar a cruz não como intersecção de duas retas mas, ao contrário, as retas como desmembramentos (ou atualizações) da cruz. Um segmento de reta, segundo a definição formal, é a menor distância entre dois pontos. Ou seja, a reta depende do conceito de ponto para sua definição. No entanto, o que é o ponto afinal? Sem querer mergulhar de cabeça numa ontogenia deste personagem conceitual, um dos modos possíveis de concebê-lo é como a intersecção de duas retas – o centro da cruz. Disto se conclui que, para que haja uma reta, é necessário ao menos uma outra. Uma reta já contém internamente a potência do múltiplo. Ela é também uma espécie de divíduo (cf. Strathern, 1988). A antropologia de Wagner não se ocupa das ‘retas’ mas da ‘cruz’, espaço pré- ou proto-cultural que é o momento mesmo da invenção.

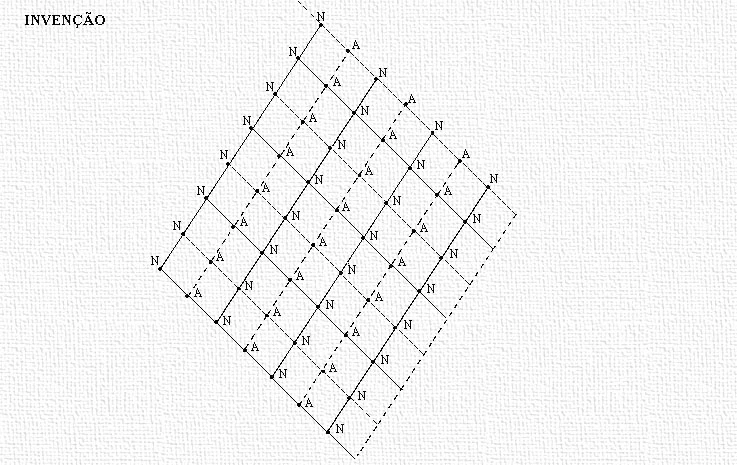

No diagrama da ‘invenção’, tanto o ‘antropólogo’ (A) quanto o ‘nativo’ (N) são inventores de cultura. O ponto N onde a estrutura se inicia é, evidentemente, um recorte arbitrário numa progressão virtual ao infinito. ‘Antropólogos’ e ‘nativos’ se desdobram, cada qual, em antropólogos e nativos. É claro que, da mesma forma que eles são diferentes ‘nativos’, eles não são ‘antropólogos’ da mesma maneira. É preciso reformular (ou metaforizar, no sentido wagneriano) o conceito de antropologia para que ele dê conta desta diversidade de modos. Pode-se dizer que fazer antropologia é comparar diferentes modos de (e teorias sobre a) relação. Não é o caso, no entanto, de reintroduzir uma culturalização no seio mesmo desta comparação – não se tratam de variações ‘culturais’ de teorias da relação. O ponto é que não há uma antropologia superior às outras, posição transcendente de contemplação das diferenças. As antropologias se encontram e se transformam pelo encontro. Elas não apenas catalogam diferenças de relação; elas entram em relações diferentes. Não há uma versão privilegiada de antropologia. A antropologia, como os mitos para Lévi-Strauss, é o conjunto de suas versões.

Tanto em Roy Wagner quanto em Marilyn Strathern, penso eu, há uma ambição teórica de amplo escopo. Nos dois casos, trata-se de reformular toda a antropologia a partir da crítica de dois de seus conceitos mais caros – ‘cultura’ e ‘sociedade’ – de modo a conceder primazia, não apenas lógica (como na lingüística estrutural), mas ontológica, à relação.

Strathern propõe o conceito de socialidade com esta intenção. A sociedade enquanto tal é apenas um modo de socialidade. Sociedade é uma abstração (nossa) que está associada a uma série contextual de associações (indivíduo, cultura, regra, controle etc.) e, particularmente, a um certo modo de conceber as relações. Diz Strathern (cf. Ingold, 1996: 63):

“...we have relations between separate domains of study (relating society to other things), between discrete societies (cross-societal relations) and finally between individual human beings, where the external nature of relations is hipostasized in the concept of society itself”

O problema para Strathern não é que ‘sociedade’ seja uma abstração, mas sim que ela seja nossa abstração. O perigo é quando a ‘sociedade’ deixa de indicar uma certa matriz relacional e passa a se opor aos indivíduos, encarados como entidades discretas que, autonomamente constituídas, entram em relações (sociais). Ao falar em ‘socialidade’, Strathern está enfatizando a matriz relacional que constitui a vida das pessoas. É, ao mesmo tempo, um conceito mais modesto e mais extenso que o conceito de ‘sociedade’. É mais modesto pois não parte de nenhuma grande dedução transcendental para sua definição, mas apenas da dedução empírica de que as pessoas se relacionam, e que as relações constituem a vida das pessoas. É mais extenso, por outro lado, por sua capacidade de metaforizar outros sentidos (particularmente, os sentidos melanésios de ‘sociedade’) e de conceber a relação como intrínseca, e não extrínseca, à constituição das pessoas. A questão é que não adianta criticar o conceito de ‘sociedade’ como uma abstração se é apenas para concretizar seu conceito correlato, o indivíduo. É por este motivo que Strathern considera o conceito ‘obsoleto’.

A posição de Strathern, na verdade, é ainda mais profunda. Em sua pesquisa entre os Hagen, ela percebeu que o conceito de sociedade não fazia sentido justamente porque, como já foi dito, o conceito de ‘indivíduo’ tampouco o fazia. Os melanésios, de modo geral, não concebem a pessoa como uma unidade pronta mas como uma certa objetificação das relações que a constituem. Seria, então, muito fácil afirmar que nosso conceito de sociedade não se aplica aos Hagen mas, de qualquer modo, ele continua válido para ‘nossa’ cultura, onde, afinal, como diria Margareth Thatcher (para negar a sociedade), os indivíduos (com suas famílias) de fato existem. Strathern, e meu ver, não enxerga a antropologia desta maneira. Tal raciocínio seria apenas um jeito de introduzir a sociedade no nosso convencional conceito de cultura (conceito, segundo a tese de Wagner, tão obsoleto quanto). A questão para Strathern é que, pelo fato mesmo de existirem outros conceitos de relação, de pessoa etc., eles nos obrigam a reformular os nossos se quisermos dar conta desta alteridade. Pois não se tratam de diversas maneiras de conceber o mundo, mas de mundos outros, ou seja, de imagens de pensamento irredutíveis às nossas. O debate sobre o conceito de ‘sociedade’, de fato, não é sobre sociedade. Como bem diz Strathern (cf. Ingold, 1996: 94), o debate é sobre a obsolescência conceitual. Não apenas o conceito de ‘sociedade’ é obsoleto. Todos os nossos conceitos são teoricamente ‘obsoletos’ quando nos deparamos como os conceitos outros de nossos interlocutores. O problema (no melhor sentido da palavra) da antropologia é, pois, justamente esse: a obsolescência universal dos conceitos do enunciador. Os conceitos dos melanésios ‘controlam’ (Wagner, 1981[1975]) o nosso poder de invenção conceitual, pois eles pressupõem imagens de pensamento, ou “planômenos” (cf. Deleuze e Guattari, 1991), diferentes .

A imagem de pensamento por detrás de nossas concepções convencionais de cultura, de sociedade, de relação etc. é a ‘coisa’, a ‘substância’, enfim, a unidade discreta. Este é o plano de consistência que costuma conectar ‘nossos’ conceitos. Se um dos pais fundadores das ciências sociais chegou a sugerir que se estudasse os fatos sociais como 'coisas', não é de surpreender que esta tenha sido a figura epistemológica dominante (vale mencionar, neste sentido, a interessante inversão proposta por Mauss, qual seja a de tratar as 'coisas' como fatos sociais, com a conseqüente formulação atual, na etnologia melanesianista, das 'coisas' como objetificações de relações. cf. Strathern, 1988). Pensamos sociedades e culturas, de fato, na forma de 'coisas'. Estas coisas podem ser fluidas, as culturas (ou sociedades) X e Y, por exemplo, podem se fundir, podem sofrer processos de hibridização, podem se multiplicar em nX ou nY, podem se fragmentar em n/X ou n/Y, enfim. Alguns admitirão que nossas dicotomias clássicas (sujeito/objeto; natureza/cultura; conceito/percepto; forma/matéria etc.) talvez não se apliquem universalmente. Outros até dirão: “na sociedade tal, a divisão sujeito/objeto não faz sentido” ou “eles não separam natureza e cultura”. De qualquer modo, a imagem daquilo que certas pessoas não separam (sujeito/objeto, natureza/cultura etc.) permanece sendo anterior ao fato de que elas não separam. O não-separar torna-se uma ‘variação’ epistemológica sobre nosso ‘tema’ ontológico. É algo como a diferença entre o zero e o nada. O zero é sempre transitivo. É preciso delimitar um universo de coisas e, após retirá-las, dizer que há uma quantidade zero destas coisas. O zero é negação (“sem Estado”, “sem divisão natureza-cultura” etc.). O nada, ao contrário, é intransitivo; ele não é um vazio, mas um virtual. Ele é o caos, pura potência criativa. Não é possível fundamentar o caos. Antes do caos, justamente, não há nada. Mas é a partir dele, “contra” ele (no sentido clastreano), que as coisas se constituem.

A antropologia deve, justamente, investir neste Nada, aqui entendido no mesmo sentido do caos deleuzeano: “On se définit le chaos moins par son désordre que par la vitesse infinite avec laquelle se dissipe toute forme qui s’y ébauche (...) C’est une vitesse infinite de naissance et d’évanouissement” (cf. Deleuze & Guattari, 1991: 111-112). Este Nada é, pois, anterior à ‘coisa concreta’ como imagem de pensamento. É por isso que a relação (diferença) entre as ‘coisas’ não é externa, mas interna a elas: velocidade infinita de nascimento e evanescimento! A relação entre as ‘culturas’, de certo modo, também é interna a elas. Como mostra Wagner (1981[1975]: 27), o conceito antropológico de cultura não possui referente: ele é fruto de uma série de metaforizações. A antropologia imanentista seria uma investigação ontogenética da relação. Ela não parte das coisas para explicar as relações, mas o contrário.

Gilbert Simondon, em L’individu et sa genèse physico-biologique (cf. Simondon, 1995), traça um arqueologia desta imagem de pensamento que toma a unidade discreta e individuada como princípio ontológico. Segundo ele, as duas maneiras pelas quais o ser individuado foi explicado ao longo da filosofia ocidental foram a teoria monista (que tem origem em Epicuro) e a teoria hilemórfica (cujo grande artífice é Aristóteles). O monismo considera o ser consistindo em sua unidade, irredutível a outras unidades, resistente a tudo que não seja ele mesmo. É a teoria epicurinana da ‘chuva de átomos’, resultando, através de um clinamen – uma certa inclinação em sua trajetória – nos blocos de átomos que são as entidades individuadas. A tese hilemórfica, por sua vez, consiste em considerar o indivíduo como engendrado pelo encontro de uma forma com uma matéria. As duas teorias, mostra Simondon (1995: 21), pressupõem um princípio de individuação anterior às entidades discretas individuadas (indivíduos), princípio este que pretende explicar a produção e origem destas entidades. Ambas partem dos indivíduos constituídos e procuram remontar às origens de sua existência. São os indivíduos o objeto inicial e final da explicação. Ou seja, as teorias conferem um privilégio ontológico ao indivíduo constituído. Simondon chama atenção para o fato interessante de que, para explicar estes indivíduos, no entanto, as duas teorias incorrem num paralogismo. Para dar conta da gênese dos indivíduos com suas características definitivas, as duas teorias lançam mão de um termo primeiro, o princípio de individuação, que porta em si mesmo aquilo que explicará o caráter discreto dos indivíduos. No entanto, nota o autor, este termo primeiro já possui algo de individual: sejam os átomos, seja a matéria ou a forma etc., o princípio de individuação é, de qualquer modo, da mesma natureza daquilo que ele pretende explicar.

Simondon propõe uma verdadeira ontogênese, partindo não dos indivíduos já constituídos, mas do processo de individuação. Ele sugere que se deva investigar a “zona obscura” (ibid. p. 22) que encobre a operação de individuação. A experiência conceitual de Simondon é supor que a individuação não produz apenas os indivíduos, que algo permanece não-individuado. Em suma, ele pretende conhecer o indivíduo através da individuação e não o contrário (ibid.). Utilizando metáforas termodinâmicas, Simondon sugere que o indivíduo é apenas um momento da individuação – fase relativa e não estado absoluto. Há um potencial energético que não foi atualizado, algo de pré-individual que permanece no interior do próprio indivíduo. O ser concreto não é uma unidade auto-idêntica, ele conserva um certo potencial de auto-diferença. Em vez de entidades discretas irredutíveis umas às outras, entre as quais só há o vazio e, por isso, qualquer relação entre as duas se dá em seu exterior, Simondon quer imaginar os seres como sendo mais do que unidades. Diz ele:

“Pour penser l’individuation il fault considérer l’être non pas comme substance, ou matière, ou forme, mais comme système tendu, sursaturé, au-dessus du niveau de l’unité, ne consistant pas seulement em lui-même, et ne pouvant pas être adéquatemant pensé au moyen du principe du tiers exclu; l’être concret, ou être complet, c’est-à-dire l’être-préindividuel, est un être qui est plus qu’une unité” (ibid. p. 23).

A proposta de Simondon serve bem à antropologia. Pois nossa disciplina tende, a seu modo, a operar com as mesmas duas matrizes teóricas da metafísica: o monismo e o hilemorfismo. Por um lado, nós usualmente pensamos em termos de unidades discretas (culturas, sociedades, indivíduos) que entram em relações de composição ou decomposição. Por outro lado, trabalhamos com a idéia de que nossa Cultura é o modelo para as ‘culturas’; nosso Sujeito é o que faz dos outros também ‘sujeitos’. Enfim, nosso discurso é forma, os outros são matéria (cf. Viveiros de Castro, 2002b: 115). Marilyn Strathern e Roy Wagner, de certa forma, atacam justamente estas duas matrizes.

Strathern põe mais ênfase no problema monista. No entanto, sendo antropóloga, suas questões não são primeiramente filosóficas (ou, se o são, não é apenas de nossa filosofia que se trata). Ela parte de um pressuposto idealista, ou seja, as entidades concretas possuem estatuto ontológico secundário diante das relações que as constituem. Estas entidades são apenas ‘aparências’ ou, diria Gell (1998), ‘índices’ de relações. Strathern adota, segundo Gell (1999: 32-33), um idealismo heurístico ou metodológico. Ela interpreta a imaginação conceitual melanésia como sendo também idealista (ou relacional). Ou seja, ela faz de um contraste interno à filosofia ocidental um modo de opor Ocidente e Melanésia. O mesmo procedimento é feito em relação à oposição gift X commodity (cf. Strathern, 1988: 136). Seu grande inimigo conceitual é aquilo que ela chama de “commodity thinking”, a idéia de unidades discretas cuja natureza não é transformada pelas relações nas quais se envolvem. Para Strathern (1988; 1991), esta imagem de pensamento cria problemas para a conceitualização de relações. Já Roy Wagner critica, justamente, a idéia de que ‘nossa’ Cultura contém as demais ‘culturas’ (13) , e de que exista uma realidade externa aos processos de simbolização convencional e diferenciantes, transcendente ao constante e relativo jogo de figura e fundo entre a metáfora e o literal. Diz Wagner:

“...every time we make others part of a ‘reality’ that we alone invent, denying their creativity by usurping the right to create, we use those people and their way of life and make them subservient to ourselves” (Wagner, 1981[1975]: 16)

Para estes autores, de fato, a antropologia é um diálogo com – e não um “escrever sobre” (cf. Clastres, 1968: 90) – outros modos de pensamento. É uma relação entre uma série de outras relações, todas elas ‘eclipsadas’ ou ‘objetificadas’ nas posições de ‘antropólogo’ e ‘nativo’. Em se tratando de relação, não há possibilidade de que os termos não se transformem com ela. Como disse antes, a antropologia, sendo o conjunto de suas versões, participa de um grupo de transformações contínuas num mesmo plano de imanência. No entanto, para que esta imanência não se transforme em identidade absoluta – para insistir nas metáforas termodinâmicas – é preciso que nem toda a energia potencial se transforme em calor (o que seria o equivalente a um estado de entropia ou ‘morte térmica’); ou seja, as duas posições envolvidas no diálogo devem conter um potencial de transformação, de auto-diferença molecular, anterior ao processo de molarização que resulta no ‘antropólogo’ e no ‘nativo’. Para utilizar uma nova metáfora-raiz (pois, como já vimos, é apenas de metaforizações e ampliações conceituais que se trata), podemos pensar na relação antropólogo-nativo à maneira da fórmula canônica de Lévi-Strauss (1996[1955]), ou, uma imagem mais concreta, da faixa de Moebius representada por Escher. A faixa se dobra e, com isso, instaura uma dimensão supranumerária (na expressão de Lévi-Strauss) em relação à bi-dimensionalidade inicial. Em cada ponto da dobra há certos distanciamentos provisórios, possibilitando a diferença de potencial que faz a faixa permanecer em seu estado helicoidal. O fundamental é que a faixa se dobra. Ela não é dobrada por nenhuma posição transcendente. Não há um espaço possível de totalização absoluta; apenas distanciamentos relativos. A dimensão supranumerária é justamente o momento de indiscernibilidade entre ‘antropólogo’ e ‘nativo’, não porque eles sejam idênticos mas, ao contrário, porque cada um é interna e infinitamente distinto de si próprio antes que seja distinto do outro .

Estas metáforas da fórmula canônica, da faixa de Moebius, da diferença de potencial como princípio da significação, nos levam de volta ao ponto de partida deste trabalho: Claude Lévi-Strauss. Com efeito, muito da antropologia de Wagner e Marilyn, creio eu, estão contidas virtualmente no estruturalismo. Seguem-se alguns exemplos.

A idéia de Strathern sobre as relações ‘cross-sex’ e ‘same-sex’ aparece, de algum modo, transformada na teoria lévi-straussiana da gemelaridade (cf. Lévi-Strauss, 1993[1991]). Strathern mostra que as relações cross-sex (relações imediatas) estão embutidas ou ‘eclipsadas’ nas relações same-sex (relações mediatizadas pela troca cerimonial de dádivas). Daí a teoria da pessoa melanésia como divíduo, internamente fragmentada pelas relações que a constitui, e da idéia stratherniana de ‘estética’, ou seja, de que as coisas ‘reais’ ou ‘aparentes’ são objetificações, ou veículos, de idéias. Neste sentido, o projeto de Strathern, como sugere Gell (1999: 38), é metafísico assim como o de Lévi-Strauss, ambos derivados da Crítica kantiana. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, por ora, é o tratamento que Lévi-Strauss dá à gemelaridade, particularmente em certas passagens de O Homem Nu (HN). Em certo momento da obra, num capítulo intitulado “...Estes espelhos gêmeos”, Lévi-Strauss procura demonstrar, através de um longo argumento, que a gemelaridade ‘same-sex’ é um caso particular da gemelaridade ‘cross-sex’. A discussão se dá no contexto da comparação entre dois mitos específicos (M538 e M539), mitos provenientes dos Klamath e Modoc, povos que habitavam um região entre o norte da Califórnia e sul do Oregon. Nestes mitos, há um episódio curioso em que dois gêmeos (oriundos de um incesto sororal), são grudados um ao outro por sua avó. Eles se tornam um único ser e, em seguida, voltam e se separar em duas crianças de sexo diferente (M538) ou de mesmo sexo (M539). Lévi-Strauss se pergunta por que os mitos postulam essa união extrema se, apenas após ter feito isso, a unidade volta a se desdobrar em dualidade. A pergunta retórica de Lévi-Strauss tem toda a importância. Ela tem relação com o tema (seja estruturalista ou ameríndio, este é um problema para adiante) da gemelaridade impossível ou – expressão que ficou famosa – do “dualismo em perpétuo desequilíbrio” (cf. Lévi-Strauss, 1993[1991]). Lévi-Strauss dedicou um livro inteiro, História de Lince (HL), para tratar desta questão, desta vez definindo-a como modo de operação central do pensamento ameríndio. No entanto, desde seu antigo comentário sobre as organizações dualistas (cf. Lévi-Strauss, 1996[1956]), ele se interessara na questão, e é ele próprio quem admite que o História de Lince continua aquela antiga discussão (cf. Viveiros de Castro, 2002: 436). A bem da verdade, este problema espalha-se ao longo de todas as Mitológicas (14) , e nos deixa a impressão de ser mesmo um dos temas centrais na obra de Lévi-Strauss. É nos capítulos 2 e 3 da Parte III de HN, que Lévi-Strauss centra suas atenções no incesto entre irmão e irmã – tema, segundo ele (cf. Lévi-Strauss, 1970[1968]: 69), dos mais difundidos nas Américas, sobretudo quando os irmãos são o Sol e a Lua. O incesto sororal funciona, para Lévi-Strauss, como o incesto arquetípico, logicamente primeiro em relação aos outros, pois que é o anti-contrato social por excelência de sua teoria da aliança nas Estruturas Elementares do Parentesco. De fato, é sob a forma de um incesto sororal que ele interpreta, por exemplo, o incesto entre mãe e filho no M1 Bororo. O desaninhador dos Bororo, matrilineares, era um ‘irmão de metade’ de sua mãe, seu pai sendo algo como um ‘cunhado’, um afim. É de um incesto de mesmo tipo, nos mito Klamath-Modoc, que os gêmeos ‘cross-sex’ e ‘same-sex’ são derivados. Temos, pois, um complexo jogo de ‘eclipsamento’ (e o termo usado por Strathern é curioso neste sentido, pois como já foi dito, em muitos casos, os gêmeos ameríndios são Sol e Lua) de relações que decorre do incesto sororal. Este incesto produz o efeito de que um homem contenha três relações em seu ser: ele é esposo; irmão; e, em certo sentido, cunhado de si próprio (já que se relaciona com a mulher que deveria ceder a um afim). Ou seja, os gêmeos são um desmembramento de um estrutura afinal de troca de mulheres (átomo do parentesco). Mais ainda, os gêmeos carregam, um em relação ao outro, um potencial latente de afinidade (mesmo quando eles são ‘same-sex’, de algum modo, eles continuam sendo ‘cross-sex’). Os gêmeos da mitologia greco-ocidental provém da semelhança, eles são uma replicação do Mesmo. Os gêmeos ameríndios, ao contrário, provém de um desmembramento da alteridade; eles são um caso-limite, um “mínimo múltiplo” (cf. Viveiros de Castro, 2002: 442) do Outro (ver diagrama abaixo):

O ponto é interessante se levarmos em conta o argumento de Strathern de que o que os homens trocam não são mulheres, mas pontos de vista. No caso do incesto sororal, não há troca, mas uma espécie de ‘fusão’ de dois pontos de vista em um só. Os dois homens passam a enxergar a mulher da mesma maneira, e o termo (a mulher) que, ao mesmo tempo, os unia e os diferenciava, deixa de diferenciá-los. Os dois ‘quase’ se tornam o Mesmo, pois a afinidade permanece eclipsada.

Para Lévi-Strauss, o fato de que os gêmeos sejam ‘cross-sex’ é menos importante do que o fato de que eles são ‘cross-sex’. Trata-se de mostrar que a diferença é logicamente anterior à identidade. A suposta semelhança total entre os gêmeos constitui-se sobre um fundo de diferença latente. Diz Lévi-Strauss: “...a semelhança não tem realidade em si mesma; ela é apenas um caso particular da diferença, no qual a diferença tende a zero” (cf. Lévi-Strauss, 1990[1971]: 38). Para que os gêmeos, de fato, possam ser ‘same-sex’ é preciso que, antes, a idéia de ‘sex’ já esteja presente. De certa forma, creio que a preocupação de Strathern é também esta, a de pensar a diferença como encompassando a identidade. A diferença é interna, e não externa, aos termos que ela diferencia.

Outro caso interessante do desenvolvimento de certas elaboraçãos teóricas que aparecem, algo dispersas, na obra de Lévi-Strauss, é o caso do conceito de ‘obviação simbólica’ de Wagner (1978; 1981[1975]; 1986). No ‘Finale’ de HN, Lévi-Strauss faz alguns comentários sobre o que ele chama de “natureza diacrítica” do mito (cf. Lévi-Strauss, 1990[1971]: 645). Lévi-Strauss refuta críticas de certos lingüistas que o acusaram de ter dado pouca atenção à diversidade de línguas em que os mitos são contados, e de não ter levado em conta a importância de um estudo filológico das versões. Lévi-Strauss se defende argumentando que sua análise mostrou que o processo de criação do mito é essencialmente o da contradição, no sentido literal da palavra. Contar (conter) uma história é sempre recontá-la (conte redire), ou seja, é de algum modo contradizê-la (contredire) constantemente. E isto, como ele já afirmara na Abertura de seu estudo, porque não há versão original do mito; todo mito é, por natureza, uma tradução de um mito vindo de um povo vizinho ou de uma outra versão do mesmo povo (ibid. p. 644). O mito é, em suma, um discurso que é só tradução: “...sua essência repousa no fato irredutível da tradução pela e para a oposição” (ibid. p. 645). Lévi-Strauss vai ainda mais longe. O mito, diz ele:

“não existe em uma língua e em uma cultura ou sub-cultura, mas no seu ponto de articulação com outras línguas e outras culturas. Assim, um mito nunca pertence à sua língua, ele antes representa um ângulo de visão sobre uma língua diferente, e o mitólogo que o está apreendendo através de tradução não se sente em uma posição essencialmente diferente da que os narradores ou ouvintes nativos ocupam” (ibid. – grifos no original)

Creio que aqui temos um formulação bem próxima a algumas das idéias de Wagner. Este último quer mostrar, através do mesmo tipo de “idealismo metodológico” com que Gell (1999: 32-33) caracteriza o trabalho de Strathern, que as noções de ‘realidade’ x ‘construção’, ou de ‘inato’ x ‘artificial’, são idéias; elas não repousam, por assim dizer, na natureza das coisas. O homem não lida com a natureza, ou com um real absoluto. Ele lida, diz Wagner, “with semiotic constructions that are experienced as, or, if you will, confused within reality or the world, and he deals with these trough the medium of other semiotic constructions” (cf. Wagner, 1978: 21). Wagner introduz o contraste entre ‘simbolização’ diferencial’ e ‘simbolização convencional’ para mostrar que os sentidos literal e metafórico dos símbolos são obtidos através do contraste entre estes dois modos de simbolização. Cada modo, por assim dizer, funciona como o ‘referente’ ou o ‘objeto’ para o outro (ibid. p. 26). Simbolização convencional é aquela que estabelece um contraste explícito entre o símbolo e seu referente. A convenção, como já vimos anteriormente, pressupõe e produz um contexto de associações; este contexto é distinguido do mundo ou da ‘realidade’, que funciona como fonte referencial para os símbolos convencionais. A simbolização diferenciante opera através de ‘tropos’ ou metáforas; ou seja, ela, ao mesmo tempo em que desloca os sentidos convencionais de dado símbolo, introduz um ‘novo’ referente. A metáfora, diz Wagner, é um “symbol that stands for itself” (1978: 25; 1981[1975]: 43; 1986). Ou seja, ela é, de certa forma, uma metáfora sobre metáfora, um meta-tropo. É a isso que Wagner dá o nome de ‘obviação’. Ele descreve este conceito como “the process by wich the artificial comes to metaphorize the innate (and the reverse process)” (cf. Wagner, 1978: 31). Enfim, a metáfora e a convenção funcionam como figura e fundo uma para a outra. A metáfora precisa dos sentidos convencionais, da impressão de que há um ‘dado’ ou ‘referente’ último a sustentar o contexto simbólico; por outro lado, a convenção necessita dos processos de deslocamento que produz a simbolização diferenciante, pois estes tendem a ‘decantar’ ou ‘cristalizar’ os sentidos convencionais dos símbolos, sugerindo a existência de uma ‘realidade’ referencial. A obviação é o processo pelo qual o artificial é criado a partir do inato e vice-versa (ibid.); ela é “the discourse or invention that speaks between the lines of a given reality” (ibid. p. 34 – grifos meus). De certa forma, o mito, na formulação de Lévi-Strauss citada logo acima, também opera “between the lines”.

Enfim, algumas das características que a ‘antropologia imanentista’, de certa forma, explica, aparecem como que implicadas no estruturalismo. O que Wagner e Strathern defendem é, em última instância, a recusa da vantagem epistemológica que a antropologia costuma ter sobre seus nativos, vantagem esta garantida por uma ontologia naturalista que supõe a universalidade da ‘natureza’, da ‘matéria’ ou do ‘real’ como garantia de uma diversidade da ‘cultura’, do ‘espírito’ ou do ‘símbolo’. Eles recusam a transcendência absoluta da antropologia em relação aos seus ‘objetos’. Daí sua antropologia ser imanentista.

Lévi-Strauss talvez tenha sido um dos primeiros a postular uma imanência radical entre o discurso antropológico e o discurso nativo. Na Abertura das Mitológicas, ele afirma que aquele livro é o mito da mitologia, e que “tanto quanto os outros códigos, este não é inventado ou recebido de fora. É imanente à própria mitologia, onde apenas o descobrimos” (cf. Lévi-Strauss, 2004[1964]: 31). Mais à frente ele continua:

“Pois, se o objetivo último da antropologia é contribuir para um melhor conhecimento do pensamento objetivado e de seus mecanismos, finalmente dá no mesmo que, neste livro, o pensamento dos indígenas sul-americanos tome forma sob a operação do meu pensamento, ou o contrário. O que importa é que o espírito humano, indiferente à identidade de seus mensageiros ocasionais, manifesta aí uma estrutura cada vez mais inteligível, à medida que avança o processo reflexivo de dois pensamentos agindo um sobre o outro e, neste processo, ora um, ora outro pode ser a mecha ou a faísca de cuja aproximação resultará a iluminação de ambos. E, se esta vier a revelar um tesouro, não haverá necessidade de árbitro para proceder à partilha, já que reconhecemos logo de início que a herança é inalienável e que deve ser mantida indivisa” (ibid. pp. 32-33).

Lévi-Strauss, no entanto, não leva esta sua sugestão para fora dos limites do seu ‘objeto’, o mito. Na verdade, se há algo de complexo no estruturalismo é saber exatamente em que ponto o discurso do analista se aproxima e se confunde com o do analisado ou quando eles se distanciam consideravelmente. Lévi-Strauss é extremamente equívoco em relação a este aspecto. Creio que isto se deve a um dinamismo interno ao seu pensamento, dinamismo que se sustenta em relações diferenciais sobre o seguinte tripé: mito-filosofia-ciência. Por vezes, Lévi-Strauss se une aos mitos contra os filósofos. Assim é, por exemplo, no final de A Oleira Ciumenta, onde o autor argumenta que os Jívaro não precisaram esperar por Freud para elaborar a teoria de Totem e Tabu. Procedimento semelhante é feito em relação a Sartre, no final de O Pensamento Selvagem. Em outros momentos, Lévi-Strauss equipara os selvagens aos filósofos, contrapondo-os à ciência. A associação do ‘pensamento selvagem’ à filosofia ocidental pode, de fato, significar duas coisas: ou os ‘selvagens’ possuem um pensamento cujo estatuto é elevado à condição de filosófico; ou, ao contrário, são os filósofos que pensam de forma selvagem; entenda-se, eles pensam de forma selvagem em relação ao estruturalismo, aqui servindo como espécie de embaixador da ciência. E aqui também se percebe toda a ambigüidade de uma noção como a de “lógica das qualidades sensíveis” (cf. Lévi-Strauss, 2004[1964]: 19). É a lógica que deve incorporar as qualidades sensíveis (ou secundárias) como mais um de seus domínios de investigação ou, ao contrário, são as qualidades sensíveis que possuem uma ‘lógica’ própria? Lévi-Strauss vacila entre a concepção de que o pensamento selvagem é uma espécie de ciência (cf. Lévi-Strauss, 1997 [1962]) e a de que ele “não nos informa nada sobre a ordem do mundo, a natureza do real, ou sobre a origem do homem e seu destino” (cf. Lévi-Strauss, 1990[1971]: 639) .

Mitológicas é o mito da mitologia, ou seja, é uma obra que mantém uma relação de semelhança com seu objeto. No entanto, na Introdução de História de Lince, Lévi-Strauss retrata curiosamente sua relação com o mito na forma de uma disputa, como numa partida de xadrez. Os mitos agora são adversários: “Trata-se de saber qual das duas estratégias – a deles [mitos] ou a dele [analista] – vai vencer” (cf. Lévi-Strauss, 1993[1991]: 9). Os mitos, que eram ‘paralelos’, tornam-se ‘cruzados’ (ou ‘afins’). Os mitos ameríndios, afinal, são o Mesmo do pensamento estruturalista ou são uma espécie de Outro? Este problema é significativo em seu tratamento do ‘dualismo em perpétuo desequilíbrio’. No artigo sobre as organizações dualistas, ele concedia ao dualismo instável uma espécie de universalidade. A conclusão a que se pode chegar lendo este texto de 1956 é a de que não há dualismo estável ou simétrico; todo dualismo produz uma assimetria inevitável, pelo fato mesmo de que o divisor está contido num dos lados da divisão. Ou seja, para resolver uma assimetria inicial, o pensamento institui outra divisão assimétrica e assim sucessivamente. Em vários momentos, Lévi-Strauss descreve este processo como característico do pensamento humano:

“O problema da gênese do mito é inseparável, pois, do problema do pensamento mesmo (...) Pois um mito, para ser engendrado pelo pensamento, e para, em troca, engendrar outros mitos, é necessário, e suficiente, que uma oposição inicial seja injetada na experiência e, como conseqüência, outras oposições vão vir à existência” (cf. Lévi-Strauss, 1990[1971]: 603-604).

Já em História de Lince, ele atribui especificamente aos ameríndios esta maneira particular de conceber o dualismo. O último capítulo do livro chama-se, justamente, “A Ideologia Bibartida dos Ameríndios”, numa alusão ao “A Ideologia Tripartite dos povos Indo-Europeus”, de Georges Dumézil. Neste capítulo, ele responde a Anthony Seeger:

“Contrariamente ao que Seeger imagina, não vejo na organização dualista um fenômeno universal resultante da natureza binária do pensamento humano. Apenas constato que povos que ocupam uma área geograficamente certamente imensa (...) escolheram pensar o mundo pelo modelo de um dualismo em perpétuo desequilíbrio...” (cf. Lévi-Strauss, 1993[1991]: 215).

No entanto, este tema do dualismo em desequilíbrio perpétuo pode mesmo ser percebido, encoberto sob outras formas, ou em outras claves, como um tema central do estruturalismo como um todo. A expressão ‘dualismo em perpétuo desequilíbrio’ aparece primeiramente, talvez, em As Estruturas Elementares do Parentesco, no contexto da discussão sobre os modos de troca direta ou ‘paralela’ (casamento matrilateral) – onde os casamentos ocorrem entre membros da mesma geração – e ‘oblíqua’ (casamento patrilateral), onde o casamento entre membros de uma mesma geração é compensado pelo casamento entre membros de gerações sucessivas. O exemplo típico desta última modalidade de troca de mulheres é o casamento avuncular, no qual um homem dá sua irmã para outro homem e recebe a filha deste homem com sua irmã, ou seja, sua sobrinha, em troca. Lévi-Strauss comentava: “a perspectiva oblíqua acarreta um perpétuo desequilíbrio, pois cada geração tem que especular sobre a geração seguinte...” (cf. Lévi-Strauss, 1982[1967]: 490). Depois disso, como já vimos, a expressão reaparece no texto sobre as organizações dualistas e, por último, em História de Lince, agora no plano da Mitologia (cf. Viveiros de Castro, 2002) (15) .

Em que consiste este dualismo, afinal? Ele é uma das manifestações, creio eu, da teoria da diferença no pensamento de Lévi-Strauss. Assim como as metades numa divisão diametral, para Lévi-Strauss, jamais são equivalentes, assim também os gêmeos não podem ser idênticos. Esta assimetria constitutiva nada mais é, suponho, que uma das manifestações da problemática lévi-straussiana do contínuo e do discreto. Não há divisão perfeita pois sempre pode-se introduzir outro ponto de corte em seu interior. O dualismo concêntrico, como o dualismo em desequilíbrio perpétuo, são imagens conceituais complexas. Eles constituem uma dualidade que tende a um triadismo. Um dos pólos da dualidade pode ser constantemente desmembrado. Assim também, num espaço contínuo, sempre se pode introduzir um novo ponto entre dois outros pontos. De certa forma, pois, o estruturalismo ‘pensa’ como o mito. Mas, se é assim, se o pensamento de Lévi-Strauss é uma versão (no sentido estruturalista) do pensamento ameríndio, resta saber qual ‘código’ o estruturalismo acrescenta à mitologia ameríndia.

A questão é a de entender como se processa o mito lévi-straussiano dentro dos mitos ameríndios. O código que Lévi-Strauss acrescenta à mitologia indígena não é nem astronômico, nem culinário etc. É um código metafísico. Lévi-Strauss traz para o cerne da mitologia ameríndia a questão eleática do contínuo e do discreto (cf. Schrempp, 1992: cap. 1). Ele serve como ponto de articulação entre o pensamento greco-ocidental e o pensamento dos índios americanos. Da mesma forma que Gell (1999) caracterizou o ‘objeto’ de estudo de Strathern como sistema ‘M’ (de Melanésia e de Marilyn), entendido não como uma região geográfica, mas como locus de certos problemas, podemos denominar o estruturalismo com o mesmo termo. Neste caso, o sistema ‘M’ seria o do Mito e o da Metafísica. A mitologia estruturalista realiza as transformações entre a metafísica e a mitologia. Podemos entender o sistema ‘M’ como um dispositivo de conexão, mas que opera no mesmo plano de imanência dos conectados. Quando Lévi-Strauss eleva o pensamento selvagem ao estatuto de filosofia, o sistema ‘M’, enquanto sistema de transformações, está em pleno funcionamento. No entanto, quando Lévi-Strauss associa o mito à filosofia, mas opondo-os à ciência, o sistema ‘M’ deixa de ser um conector e passa a ser uma espécie de posição transcendente. A análise estrutural passa a ser um meta-mito sobrevoando os dois lados do diálogo. Diz Lévi-Strauss:

“Na medida em que consiste em tornar explícito um sistema de relações que as outras variantes apenas incorporavam, ela [a análise estrutural] as integra a si própria e integra a si própria a elas em um novo plano, onde a fusão definitiva do conteúdo e da forma pode tomar lugar (...) A estrutura do mito, tendo sido revelada à si própria, encerra a série de seus possíveis desenvolvimentos” (cf. Lévi-Strauss, 1990[1971]: 628 – grifos meus).